Por Julio Rodríguez | Periodista

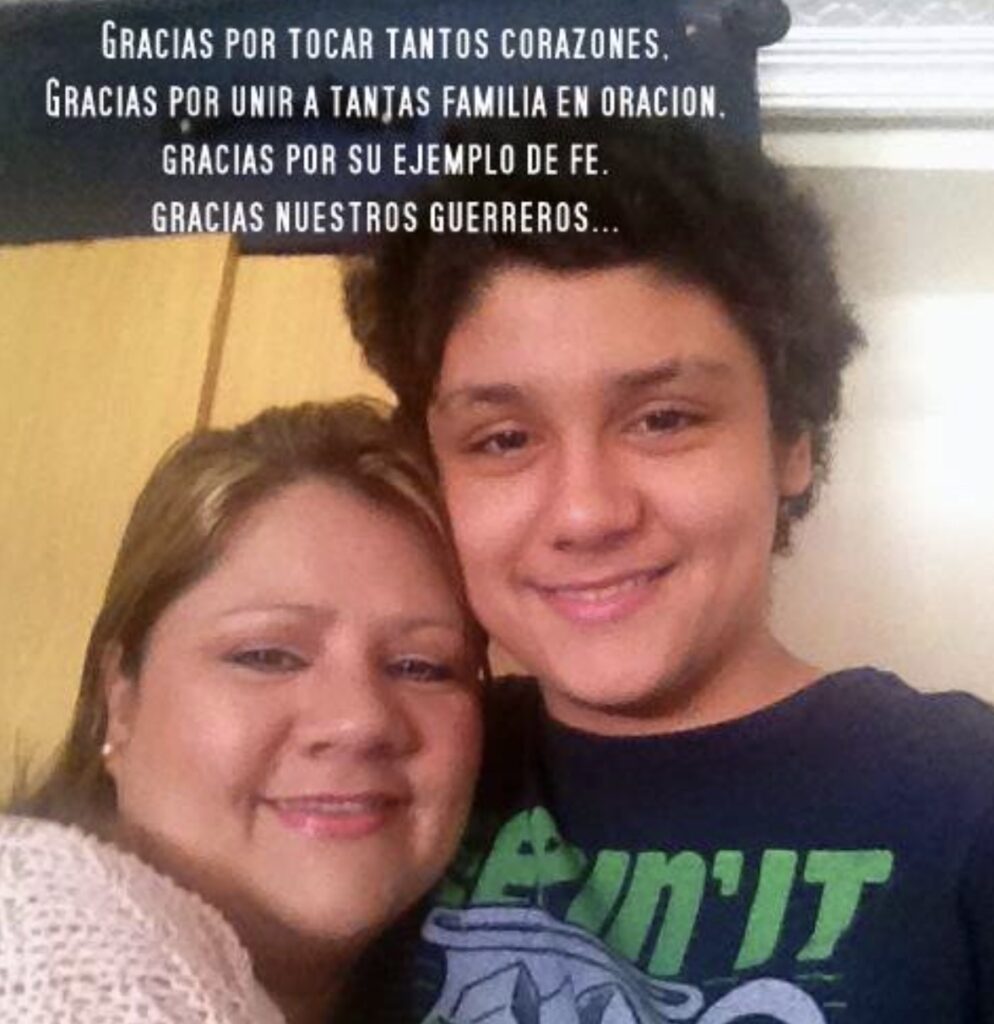

María Teresa está cansada. Su cuerpo lo resiente y su espíritu también. Han pasado diez años desde que su hijo, Roberto Enrique Palma Sosa —Chobe, como ella lo llamaba—, partió de este mundo luego de una dura batalla contra el cáncer.

Chobe tenía solo 17 años cuando, con voz casi apagada y mirada serena, le dijo a su madre:

—Mamá, estoy cansado. No quiero luchar más

«Chobe» se despidió de su mamá con la paz de quiuenes están listos para partir.

Aquel momento quedó grabado con fuego en su memoria. Ella, joven aún pero con el alma rota, sintió cómo un nudo le ahogaba el llanto, el grito, las palabras. El cáncer había hecho estragos en el cuerpo de su hijo y también en su vida entera. Lo miró a los ojos, acarició su frente y, con la dignidad de quien ama hasta el final, solo pudo responderle lo que quizá él necesitaba oír:

—Está bien, hijo. Ya no lo hagas. Le echaste muchas ganas durante mucho tiempo.

«Chobe» se ganó el cariño de sus médicos y enfermeras,

Roberto Enrique supo desde los 15 años que su hígado estaba enfermo. Vivir unos años más o menos dependía de muchos factores. Pero durante esos dos años, ambos —madre e hijo— pelearon como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Él, con la esperanza de un joven aferrado a la vida; ella, con el amor de una madre que dejó trabajo, amigos y sueños para acompañarlo.

Chobe, hincha apasionado del Alianza F.C., llegó al Hospital Bloom cuando el cáncer de hígado era la tercera causa de muerte en menores de edad en El Salvador. Su lucha, como la de tantos niños y adolescentes en esa sala oncológica, fue también contra un sistema de salud limitado, contra los recursos escasos, el cansancio del personal, y las largas horas de dolor e incertidumbre.

María Teresa Sosa fue galardonada por su trabajo a favor de las madres de los «peloncitos» del Bloom. Recibió el premio Salvadoreños Comprometidos.

En medio de esa oscuridad, Chobe halló luz. “Debes seguir ayudando aquí a las madres que vienen del campo, las que no comen, las que necesitan un abrazo porque sus familias viven lejos, las que aún tienen esperanza”, le susurró a María Teresa en lo que pareció un testamento.

Antes de partir, le hizo una última petición:

—No te encierres. Al día siguiente que me haya ido, tienes que venir al Bloom. Sigue abrazando y comiendo con las mamás.

—Sí, hijo. Lo prometo —le respondió ella.

Y así lo hizo.

María Teresa no solo lloró su muerte: también enfrentó, años después, la partida de su propia madre, una separación dolorosa con su esposo, y los achaques propios de la edad. Su salud se ha resentido, pero su espíritu no se quiebra. Porque sigue cumpliendo aquella promesa sagrada que hizo a su hijo moribundo.

Pese a la partida de su madre quiere seguir con el trabajo prometido a su hijo.

Cada semana llega al Hospital Bloom con pan, café, almuerzo, abrazos y palabras de aliento para las madres que, como ella, luchan con uñas y fe por la vida de sus hijos.

Comparte lo que tiene, ofrece lo que sabe: acompañamiento, comprensión, una sonrisa como si fuera una sombrilla en medio de la tormenta, que siempre dejará estragos de una u otra manera.

Hoy, a diez años de la muerte de Chobe, María Teresa no busca reconocimiento. Solo quiere ser fiel a la última voluntad de su hijo: que nadie enfrente ese camino en soledad.

Allí, entre llantos y oraciones, entre bolsas de comida y gestos de consuelo, ella honra la vida de Roberto Enrique. Porque donde otros ven despedidas, ella sigue viendo propósitos. Porque su amor de madre no terminó con la muerte… solo cambió de forma.