“Recuerdo ese momento con claridad. El custodio del centro se acercó y me dijo: “Tienes visita.” Pregunté ansiosamente: “¿Quién?” Y él respondió: “Tu papá.” Traté de arreglar unos sillones verdes para simular una sala y le dije al custodio: “Pásalo.”

Frente a mí estaba mi padre, un hombre que había llegado hasta tercer grado en la escuela, que se puso zapatos por primera vez a los dieciocho años, y que había estado dispuesto a empeñar hasta su calzoncillo para que yo pudiera convertirme en profesional. Y ahora, el escenario era un hogar para alcohólicos, donde unos buenos samaritanos me habían llevado porque, en ese momento, no era más que una sombra de lo que una vez fui.

Los años pasaron, y el escenario de mi vida había cambiado drásticamente. Hoy solo estábamos mi padre y yo, frente a frente. Habían pasado 17 años desde aquel gran día de mi graduación como profesional, un día que mi padre había celebrado con orgullo. Pero hoy estaba por recibir un título muy diferente, uno que me entregaba la calle. 17 años de malas decisiones me habían convertido en alguien que ni la escoba quería recoger.

Me había convertido en alguien que no reconocía, en una sombra de lo que solía ser. Aquel título universitario que tanto esfuerzo costó, tanto a mí como a mi padre, parecía insignificante frente a la realidad que tenía enfrente. Mi padre, con su mirada cansada pero llena de una sabiduría ganada a pulso, me observaba sin decir nada, esperando quizás una señal de arrepentimiento, de cambio, de esperanza.

La vida me había dado muchas oportunidades, pero las decisiones insensatas y la autodestrucción me habían llevado a este punto. La mirada de mi padre no era de reproche, sino de profunda tristeza. Él había hecho todo lo posible por darme una mejor vida, y yo había desperdiciado esas oportunidades.

Él entró y se sentó frente a mí. Yo estaba descalzo, había perdido mucho peso porque no me daba cuenta de que era diabético. Estaba en calzoneta, las uñas de mis pies sucias por haber andado descalzo tanto tiempo. Por unos segundos, nos quedamos mirándonos sin decir nada, y esos segundos parecieron años. De repente, él se puso de pie y dijo:

“Ay, hijo… yo contigo hice una grandiosa nada.” Y se marchó.

Después de eso, me llevaron al muro de los lamentos, ubicado en el segundo nivel del edificio, y allí empecé a reflexionar sobre lo que había hecho con mi vida. Era un hombre con tanta capacidad, que había ganado hasta 34,000 colones mensuales en los mejores momentos de su carrera, y ahora estaba junto a los súbditos del dios Baco, recibiendo el título que me entregaba la calle.

La verdadera lección no estaba en los títulos ni en los logros materiales, sino en la capacidad de levantarse después de caer. Mi padre, con su simple educación y su

inquebrantable espíritu, me mostró que la grandeza no se mide por los éxitos académicos o profesionales, sino por la resiliencia y la capacidad de transformar la adversidad en fuerza. Esas son las cualidades que realmente definen el carácter de una persona.

A veces, la vida nos lleva por caminos oscuros y difíciles, pero siempre hay una oportunidad para cambiar, para crecer y para redimirnos. Las decisiones que tomamos y cómo enfrentamos las consecuencias de esas decisiones son lo que realmente importa.

La historia de mi padre, un hombre con una educación limitada pero con un espíritu inquebrantable, me enseñó que la grandeza se mide por la capacidad de resistir y superar las adversidades. A pesar de mis errores, siempre existe la posibilidad de levantarse y construir un futuro mejor. Es en los momentos más oscuros donde encontramos nuestra verdadera fortaleza y la oportunidad de redimirnos.

En la casa que alquilaba, las cosas no iban mejor. Cortaron la luz, el agua, y el teléfono. Mis muebles se reducían a dos ladrillos y una tabla robada que servían como sofá improvisado. Allí compartía con algunos amigos poemas, canciones a capela y un trago, en una caricatura triste de lo que una vez fue mi vida.

Mi cama era una caja de refrigeradora que rescaté del basurero de Unicentro en Soyapango, y mi cocina no era más que un cable de plancha con una resistencia adaptada, colocado sobre un ladrillo de adobe para tostar una tortilla o hacer un huevo frito. El jardín se secó, y el suelo se rajó por la falta de agua. En muchas ocasiones, me encontraba repitiendo la lapidaria frase de José María Vargas Vila: “Cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber.”

Esto es tocar fondo. Todo se terminó. Las palomas, como dijo José José, vuelan siempre donde hay pan, y yo me di cuenta de que no era dueño de nada, solo de mí mismo. Mi realidad siempre la miraba con telescopio, el Mario Díaz que firmaba cheques de cinco cifras al mes había quedado muy lejos, y el que vivía ahora era solo una caricatura de aquel. Nadie podía hacer nada por mí, solo yo. Y ya no había opción, o lo hacía o lo hacía.

Hay momentos en la vida que nos golpean con tanta fuerza que parece que nos dejarán rotos para siempre. Perder a mis hijos y enfrentar las consecuencias de mis decisiones fueron algunos de esos momentos que parecían insuperables. Sin embargo, también fueron estos episodios los que me empujaron a encontrar una nueva oportunidad y redescubrir mi propósito”

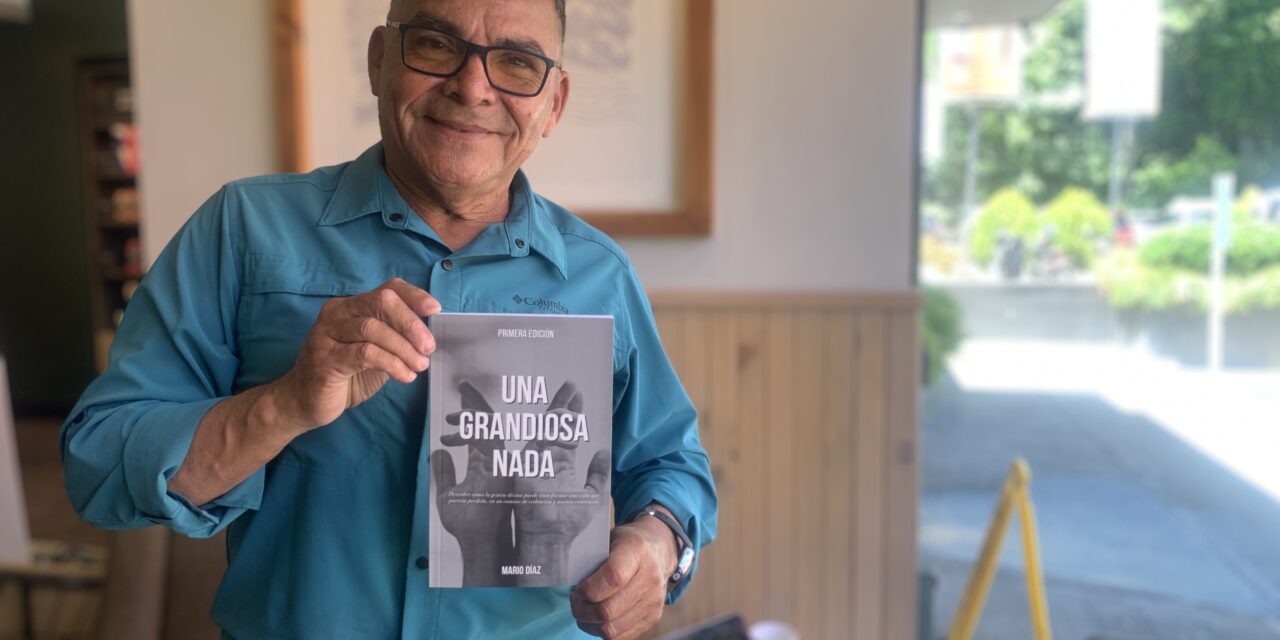

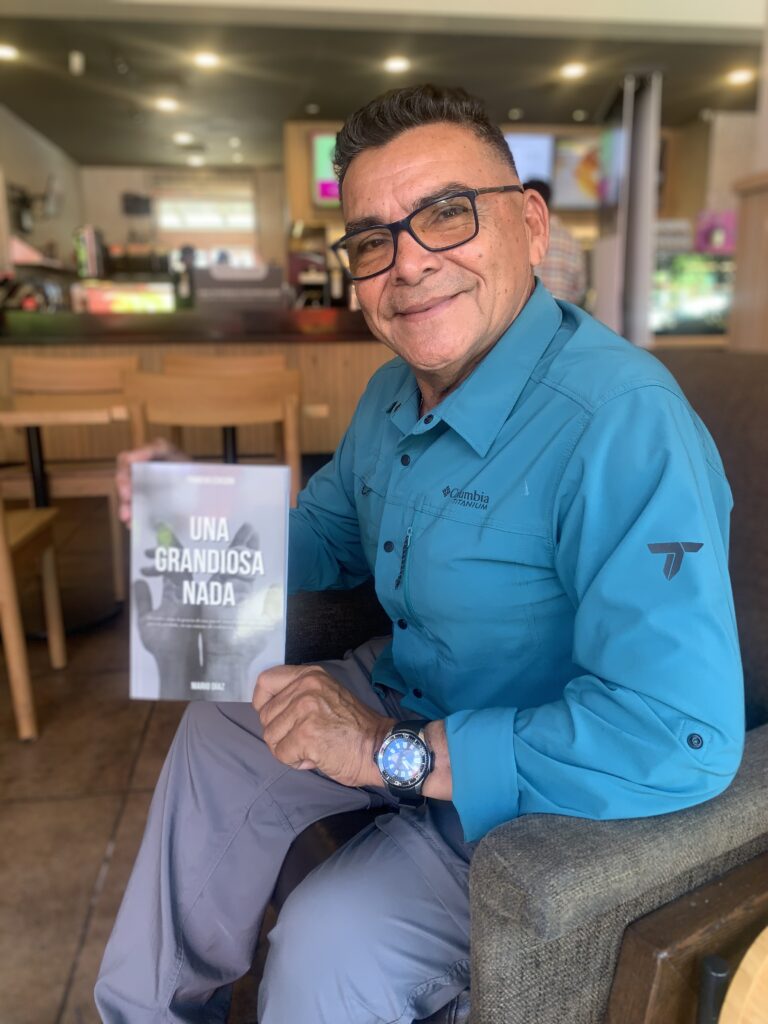

Mario Díaz

Ingeniero Agrónomo, empresario y pastor.